Os impactos da Inteligência Artificial nas Relações Internacionais

Por Stefano Romano e Lara Belezia

Nos tempos modernos, o desenvolvimento vertiginoso de tecnologias inundou o mundo em que vivemos. Desde redes de computadores eletrônicos até o surgimento da internet, tais inovações estremeceram as bases do mundo conhecido, alterando por completo a forma como os seres humanos interagem entre si e se colocam na sociedade. Dentre as tecnologias revolucionárias com as quais convivemos atualmente, estão as inteligências artificiais. Com a capacidade de aprender, raciocinar e tomar decisões de forma automática, as IAs tomaram inúmeras formas. Da medicina à educação, da produção industrial ao consumo doméstico, elas se infiltraram em diferentes esferas da vida em sociedade, sendo capazes de identificar os gostos do usuário e realizar milhares de cálculos em segundos sem a intervenção humana.

Nesse sentido, foi possível perceber uma guinada na forma como as nações ao redor do globo se relacionam, especialmente após o surgimento das IAs e a percepção de seus impactos no tabuleiro geopolítico. Assim, é essencial compreender como estes impactos se dão e quais suas consequências práticas para as relações internacionais.

Inteligência artificial e a “nova corrida espacial”

Da guerra-fria ao século XXI

“Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade”. Todos conhecem o famoso mote de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na lua. Apesar da referência à humanidade – uma tentativa do astronauta de universalizar sua conquista – o plano de fundo desse evento nos lembra que, na verdade, tratou-se muito mais de “um grande salto para os Estados Unidos”. Isso porque, no contexto da guerra-fria, a disputa entre o Oriente e o Ocidente ia muito além dos combates militares na Coréia, no Vietnã e em Cuba. Grande parte dessa disputa geopolítica foi, na verdade, travada na Economia e na Tecnologia, e não nos campos de batalha. O impacto de ser o primeiro país a enviar um astronauta ao espaço ou à lua pode ser muito maior do que aquele gerado por toneladas de bombardeios em um front.

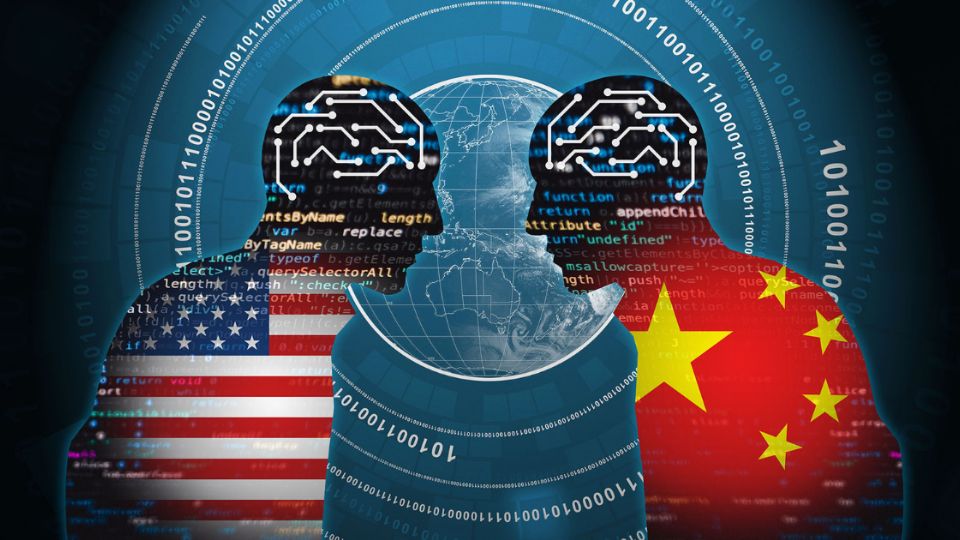

Passadas décadas da queda do Muro de Berlim e do fim da URSS, a sociedade internacional se vê novamente polarizada entre uma força capitalista e outra socialista: desta vez, de um lado os Estados Unidos e do outro, a China. A atual disputa, porém, destoa daquela travada há trinta anos, quando a corrida armamentista e o conflito armado obtinham maior destaque. Hoje, os dois gigantes buscam enfraquecer um ao outro principalmente por meio da economia, e disso não faltam exemplos na história recente. É importante, porém, destacar o papel da tecnologia nessa disputa: a produção de inovações técnicas permite a renovação da produção industrial, o que, por sua vez, torna as companhias comerciais mais competitivas no mercado internacional. Logo, o investimento das potências na ciência relaciona-se diretamente com o crescimento econômico e, portanto, é uma importante arma na disputa bipolar dos tempos contemporâneos.

Durante a guerra-fria, o maior símbolo da corrida tecnológica foi justamente a corrida espacial. Atualmente, porém, diversos ramos técnicos disputam por esse protagonismo. Entre 2020 e 2021, por exemplo, ganhou destaque o ramo da saúde, pois o surgimento da covid-19 gerou uma demanda por uma vacina e, portanto, a disputa por qual país seria o primeiro a desenvolvê-la fomentou a competição econômica entre as fabricantes chinesas, norte-americanas e de outros países. Teve-se também, mais recentemente, a disputa pela liderança no mercado de carros elétricos, com o crescimento vertiginoso da chinesa BYD perante a TESLA e, consequentemente, a taxação em 100%, já no governo Byden, sobre a entrada dos veículos chineses no mercado estadounidense. É evidente, entretanto, que a grande protagonista da nova corrida tecnológica não encontra-se no ramo da saúde e nem automobilístico. Trata-se, na verdade, da Inteligência Artificial.

O protagonismo norte-americano vs a ascensão da China

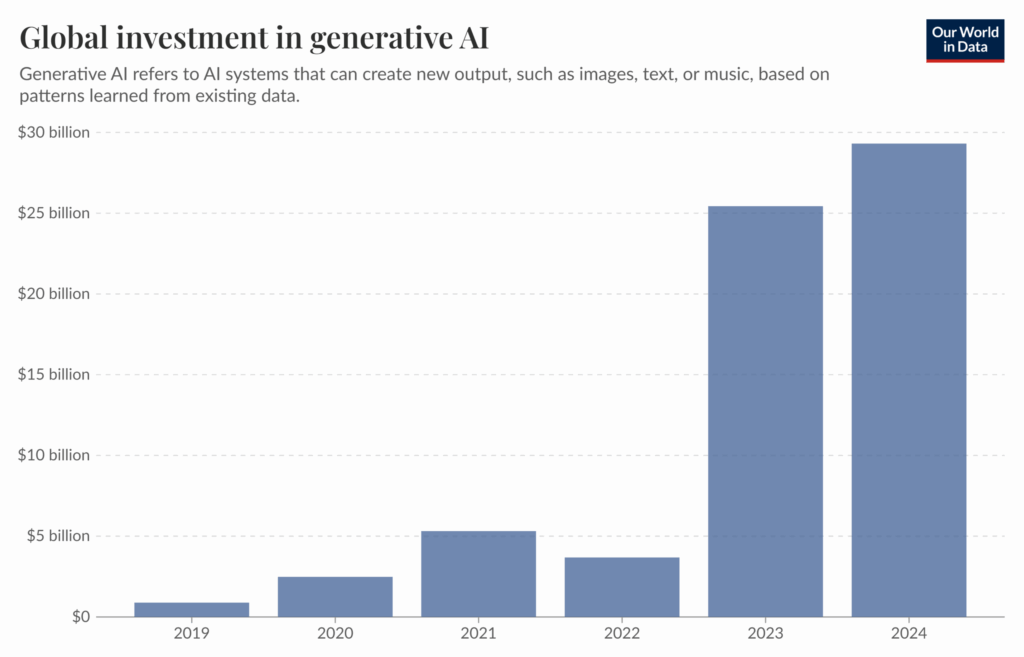

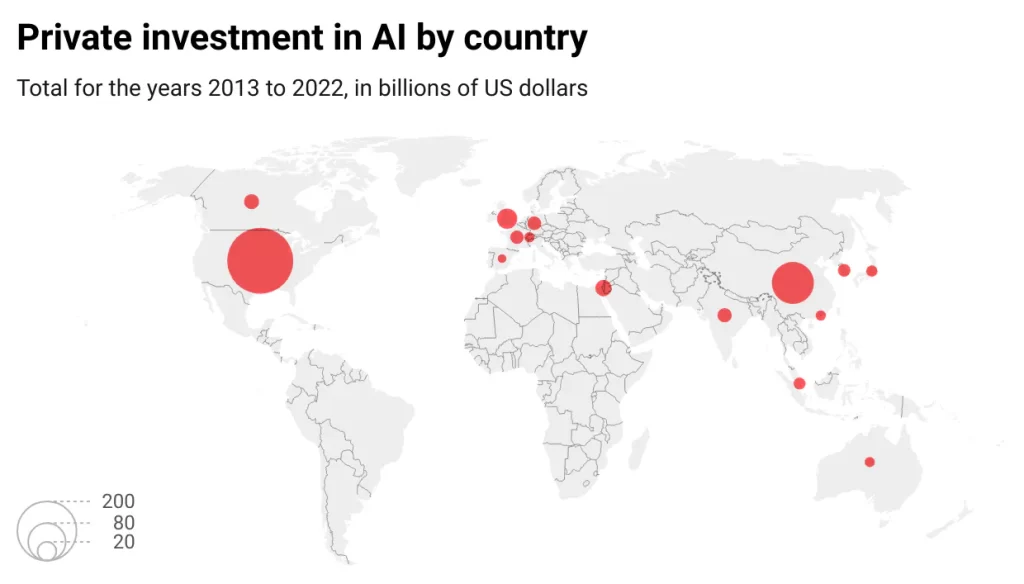

Ao longo dos últimos anos, países de todo o mundo promoveram um verdadeiro boom no investimento em Inteligência Artificial. Entre os principais investidores, destacam-se não apenas os EUA e a China, como também o Reino Unido, Israel, o Canadá e a França. A concorrência pela liderança global nesse novo ramo tecnológico, é lógico, não tardou a originar novos desentendimentos na comunidade internacional. Para compreendê-los, porém, é necessário remontar às origens desse tipo de tecnologia.

Na década de 1950, os Estados Unidos já começavam a engatinhar no desenvolvimento da Inteligência Artificial, iniciando as primeiras pesquisas para a criação daquilo que o cientista John McCarthy, um dos pioneiros na área, denominava como “a ciência e a engenharia de produzir máquinas inteligentes”. Entretanto, a insatisfação com o ritmo lento das inovações trouxe um período de queda nos seus investimentos.

A partir dos anos 1990, porém, o surgimento da internet e o aprimoramento da tecnologia computacional gerou um novo impulso na pesquisa em IA, e os rascunhos da nova ferramenta passaram a ser utilizados, por exemplo, pela Google em suas operações. Mais tarde, assistentes pessoais como a Siri e a Alexa foram também exemplos de tecnologias desenvolvidas com o auxílio dessas novas técnicas, hoje compreendidas como precursoras dos Chats de IA.

O inicial protagonismo norte-americano, entretanto, passou a ser desafiado a partir do crescente interesse de outras nações – com destaque, é claro, à rival China – nesse novo mercado. Diante disso, em 2019, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda em seu primeiro mandato, deu início a uma série de medidas para proteger a vantagem tecnológica histórica de seu país nesse ramo.

Primeiramente, foram intensificados os fomentos à pesquisa na área. Em seguida, buscou-se barrar o desenvolvimento chinês de IA’s a partir, principalmente, de sanções comerciais propostas em parceria com a União Européia. Nesse sentido, o gigante asiático foi impedido de comprar chips e processadores de última geração, os quais, acreditava-se, eram essenciais ao desenvolvimento de IA’s. O embargo foi viabilizado pelo fato de que mais de 90% dos chips avançados são produzidos em Taiwan, inimiga histórica da China Comunista. Vale também ressaltar que uma grande parcela dessa produção taiwanesa é feita pela Big Tech NVIDIA, sediada no Vale do Silício, Califórnia.

O resultado dessa empreitada, até o começo de 2025, parecia ser uma vitória para os EUA: modelos como Chat Gpt da OpenAI, Copilot da Microsoft e Gemini da Alphabet (conglomerado ao qual pertence o Google) foram surgindo e ganhando os holofotes do mundo da ciência. A impressão global, portanto, era a de que os Estados Unidos seriam, novamente, “os primeiros a pisar na lua”.

É importante relembrar, entretanto, que a vitória norte-americana na corrida espacial não é unanimidade: 8 anos antes de Neil Armstrong pisar na lua, Yuri Gagarin, astronauta soviético, fora o primeiro homem a chegar no espaço, a bordo da espaçonave Vostok 1. Tal feito, para muitos, é interpretado como evidência de uma vitória da URSS, e não dos EUA, nessa famosa disputa da guerra-fria. Paralelamente, no começo de 2025, a China foi capaz de colocar em xeque o suposto protagonismo norte-americano na corrida tecnológica do século XXI. Dessa vez, esse golpe não partiu do lançamento de um foguete, mas sim, de um modelo de IA denominado DeepSeek: “o Vostok 1 dos tempos contemporâneos”.

DeepSeek e o terremoto no Vale do Silício

A China, até meados da década de 1970, era um país com uma indústria ainda incipiente e atrasada, cuja população residia majoritariamente no campo. Porém, a partir da transição para a década de 1980, com as reformas econômicas do governo Deng Xiaoping, sua industrialização foi impulsionada. Possibilitou-se, portanto, um crescimento vertiginoso do setor secundário, o qual, já no século XXI, rendeu ao país o apelido de “fábrica do mundo”.

A estratégia por trás dessa industrialização, entretanto, baseou-se, historicamente, na produção de bens de baixo valor agregado e baixa complexidade tecnológica. Esse padrão, entretanto, veio a ser rompido ao longo das últimas duas décadas. Nesse período, investimentos do governo geraram uma modernização acelerada e intensa das linhas de produção chinesas, o que elevou o gigante asiático, atualmente, a um patamar de grande destaque não só na produção de computadores, carros, celulares e outros produtos de ponta, como também no desenvolvimento das tecnologias que os compõem.

A partir, portanto, de uma indústria modernizada e de uma incrível capacidade científica e acadêmica de produzir inovações tecnológicas, a China foi capaz de contornar as sanções do Ocidente e desenvolver seus próprios programas de Inteligência Artificial. O de maior destaque, o DeepSeek, foi lançado em Janeiro de 2025 e, tal qual o foguete soviético Vostok 1, abalou a geopolítica internacional.

O lançamento do Deepseek causou rapidamente um grande abalo nas Big Techs norte-americanas, cujas ações na Bolsa de Valores perderam rapidamente o valor. O resultado: apenas um dia após seu lançamento, o programa chines foi capaz de gerar um prejuízo de cerca de 94 bilhões de dólares a todo o empresariado da IA norte-americano. Entre as empresas mais afetadas, tem-se a NVIDIA, maior produtora dos chips do mundo, cuja venda às companhias chinesas fora proibida 6 anos antes por Trump. O ano de 2025 começava, portanto, com um verdadeiro terremoto no Vale do Silício.

A magnitude deste impacto deveu-se, principalmente, ao fato de que o treinamento do DeepSeek custou apenas 5 milhões de dólares, valor expressivamente menor do que aquele gasto pelas companhias estadunidenses. Para fins de comparação, o treinamento do GPT4, a mais popular das IA’s norte-americanas, custou cerca de 78 milhões à sua desenvolvedora. O que também impressionou os investidores foi o fato de que o funcionamento do DeepSeek envolve o uso de chips e processadores incrivelmente simples, já que estes não haviam sido incluídos no embargo de Trump de 2019.

A eficiência da IA chinesa é resultado das sólidas parcerias da Startup desenvolvedora com grandes universidades. Entretanto, seu improvável sucesso abre espaço para o questionamento acerca da ética ao longo do processo criativo. A exemplo disso, a OpenAI, desenvolvedora do Chat GPT, afirmou ter provas de que o desenvolvimento do DeepSeek envolveu a apropriação de dados sigilosos de seu sistema operacional, ou seja, uma violação de sua propriedade intelectual. Além disso, o programa em questão preocupa a comunidade internacional acerca de seu possível uso para o controle e vigilância estatal chinesa, uma vez que a empresa declara abertamente que coleta e armazena informações de usuários.

Além disso, é importante pontuar que o DeepSeek foi desenvolvido sob o regime autoritário do Partido Comunista Chinês e, portanto, porta uma censura prévia. Quando perguntado, por exemplo, sobre o Massacre da Praça Celestial (episódio histórico que envolveu a execução de manifestantes que se opunham ao regime socialista em Pequim), o chat responde “desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar sobre outra coisa”.

Tais fatores conduziram o governo dos Estados Unidos, novamente sob a liderança de Donald Trump, a proibir o uso do DeepSeek nos dispositivos governamentais do país, sob a justificativa de promover a segurança de sistemas internos de informação do governo. Além disso, países como a Coréia do Sul, a Austrália, a Itália e Taiwan também já anunciaram medidas restritivas ao programa chinês.

O Brasil e a geopolítica da IA

No século XXI, protagonismo no desenvolvimento e no uso de Inteligência Artificial é sinônimo de projeção internacional e poder. O investimento dos Estados em universidades, na pesquisa e em laboratórios, portanto, mais do que nunca, impulsiona as nações em direção ao progresso material e à liderança. Nesse sentido, para além dos dois grandes protagonistas na disputa pela liderança no mercado da IA, a China e os EUA, é importante analisar também a maneira como outras regiões do mundo se posicionam diante desse embate, principalmente a partir de seus investimentos científicos.

Assim como demonstra o mapa acima, os investimentos brasileiros em Inteligência Artificial entre 2013 e 2022 foram mínimos, o que explica o atraso no país em meio à “nova corrida espacial”. Apesar de ser a 9a maior economia do mundo, o país ocupa a 13a posição no ranking mundial de pesquisa científica em IA. Esse cenário, entretanto, pouco surpreende, na medida em que a economia nacional, atualmente, sustenta-se não tanto em torno da indústria e da inovação, mas, principalmente, em torno da agropecuária e do extrativismo. Além disso, a deficitária infraestrutura computacional de ponta em algumas áreas do país torna-o menos atrativo a investimentos locais em IA.

Entretanto, ao longo dos últimos anos, o Brasil vem renovando seus esforços para romper com sua dependência externa no campo da ciência e, mais especificamente, da Inteligência Artificial. A meta do governo: conquistar a soberania tecnológica e uma maior competitividade no mercado internacional, consolidando-se como liderança tecnológica regional na América Latina.

Nesse sentido, em 2024, o Governo Federal lançou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), o qual, até 2028, promete desembolsar 23 bilhões de reais em investimentos em IA, com destaque à sua aplicação em setores como o da saúde pública, da agricultura, do meio ambiente, de negócios e da educação. A partir disso, o Estado promete não só apoiar o desenvolvimento e uso técnico dessa importante ferramenta pelas empresas brasileiras, como também incentivar a qualificação da mão-de-obra nacional para seu uso profissional. Além disso, recentemente, gigantes da tecnologia vêm apostando em investimentos no Brasil: a Microsoft, por exemplo, já anunciou um montante de 14,7 bilhões de reais para o fomento à infraestrutura de IA no país.

Inteligência Artificial e a guerra moderna

No ano de 1903, a cientista polonesa Marie Curie ganhou um prêmio Nobel da física, após descobrir a radioatividade. Seu feito trouxe à humanidade bons frutos, uma vez que a manipulação de elementos radioativos possibilitou a criação, por exemplo, de tratamentos contra o câncer. Apesar disso, como toda grande invenção na história humana, a tecnologia nuclear não foi utilizada apenas para fins pacíficos: no fim da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, as descobertas de Curie vieram a ser aplicadas na construção das primeiras bombas atômicas. Estas foram lançadas no Japão em 1945, gerando um saldo de mais de 210.000 mortos em Hiroshima e Nagasaki.

Paralelamente, no século XXI, o uso da IA está aberto a diversas possibilidades pacíficas, como, por exemplo, nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da pesquisa científica. Entretanto, assim como no caso de Marie Curie, as aplicações dessa ferramenta, cada vez mais, não se restringem ao fins humanitários: crescem, ao redor do mundo, os investimentos no desenvolvimento de armamentos e equipamentos de guerra cuja capacidade destrutiva é maximizada pela Inteligência Artificial. Não é por acaso que os dois países com maior orçamento militar, China e EUA, são também os que mais investem em IA.

Nesse sentido, vêm sendo desenvolvidos drones de operação autônoma, aviões que não necessitam de um piloto e, para além do campo de batalha, programas de processamento de dados, capazes de auxiliar na confecção de estratégias de combate.

O Northern Arrow, desenvolvido pela empresa israelense UNIQAI, é um exemplo disso: trata-se de um programa que planeja missões militares a partir do processamento de variáveis como o posicionamento das tropas inimigas, o alcance de suas armas, o clima e o terreno. Existem indícios de que o programa já é utilizado diariamente no conflito na Faixa de Gaza. Além deste, tanques de guerra, drones, morteiros e outros programas de processamento de dados são também constantes no embate com o Hamas.

De maneira similar, a Inteligência Artificial também carimba sua presença nos fronts de batalha da Ucrânia. A exemplo disso, em entrevista ao The Economist, um general ucraniano afirmou que seus engenheiros frequentemente consultam o ChatGPT para auxiliar no surgimento de novas ideias para o design de drones. Além disso, o exército ucraniano faz uso diário de programas de IA como o SemanticForce, capaz de facilitar a identificação de regiões de ocupação russa mais vulnerável – alvos preferíveis às incursões de Kiev.

Equilibrando a balança: a questão ética das IAs

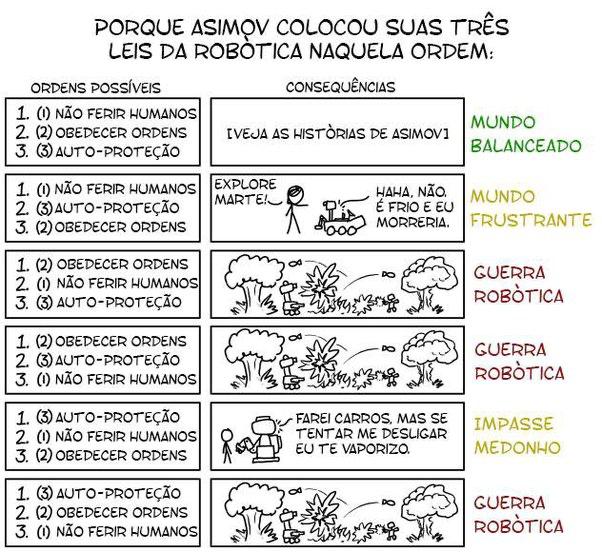

Com a maratona tecnológica que testemunhamos nos dias atuais e o uso desenfreado de inteligências artificiais para fins bélicos, muitos dilemas morais e debates acerca de questões éticas envolvendo essas tecnologias vieram à tona. Mas essa não seria a primeira vez que preocupações surgem em torno da necessidade de um código de ética para tais inovações tecnológicas. Em 1942, o escritor russo Isaac Asimov introduziu em seu conto “Runaround” as chamadas Três Leis da Robótica. Ainda que no âmbito da ficção-científica, foi a primeira vez que princípios norteadores do comportamento ético a ser seguido pelas máquinas foram mencionados. No conto, Asimov definia as três leis da seguinte maneira:

“Lei 1: Um robô não pode ferir um ser humano ou permitir, por inação, que um ser humano sofra algum mal;

Lei 2: Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a Primeira Lei;

Lei 3: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a Primeira ou a Segunda Lei.”

Como uma forma de se opor às ideias trazidas a partir do Frankenstein de Mary Shelley, no qual a criação destruía seu criador, Asimov retratou robôs amigáveis e simpáticos, conectados ao código de ética sobre eles imposto. No entanto, em muitas ocasiões, essas leis impulsionaram tramas em que os robôs cometiam erros e viravam-se contra seus criadores, apesar de terem sido programados de acordo com tais princípios, destacando as incertezas envolvidas em suas aplicações do mundo real. Ainda assim, as discussões trazidas por Asimov inauguraram o debate ético no âmbito da robótica e, mais recentemente, das inteligências artificiais.

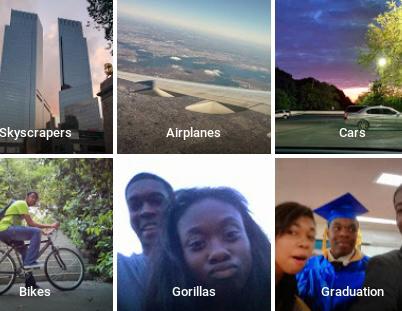

Diante desse cenário, a questão da ética nas inteligências artificiais ganhou destaque devido a episódios recentes de discriminação por algoritmos. Pode até soar como algo absurdo, mas casos de softwares e sistemas de programação de inteligência artificial que entregam resultados discriminatórios tornou-se mais comum do que muitos poderiam prever. Câmeras fotográficas que não reconhecem traços asiáticos por um recurso que evita selfies com os olhos fechados. Fotos de pessoas negras descritas por legendas automáticas como “gorilas”. Softwares de análise de reincidência criminal que favoreciam réus brancos em detrimento de réus negros. Até mesmo sistemas de reconhecimento de voz que compreendem certas variações linguísticas como erros de pronúncia. As IA’s aprenderam a interpretar dados de forma a reproduzir preconceitos estruturais da sociedade. Assim, o racismo transcende os meios físicos e infiltra-se nos tecnológicos por meio de linhas de código. No contexto brasileiro, o escritor Tarcízio Silva considerou tais ocorrências como prova das lacunas éticas presentes nas bases de muitas IA’s, destacando a importância do debate sobre o “racismo algoritmo”, conceito criado pelo autor para definir tais discriminações tecnológicas.

Concomitantemente, ao considerarmos as nuances da questão ética para as IAs, podemos citar o exemplo da aplicação de tais tecnologias na medicina. Os benefícios são múltiplos: a otimização de análises clínicas complexas, maior precisão de diagnósticos e um melhor gerenciamento cirúrgico. No entanto, muitos profissionais passaram a apresentar ressalvas quanto ao uso das IA’s nos diversos campos da medicina. Além da questão discriminatória e da preocupação em torno do aumento das desigualdades de acesso à saúde, muitas dúvidas surgiram quanto ao protagonismo extremo que as IAs vinham ganhando na medicina. As preocupações giravam em torno dos dilemas morais a serem enfrentados pela IAs ao seguirem o código de ética médica, e se essas seriam capazes de tomar as decisões cortassem momentos de vida ou morte. Desse modo, para especialistas, a parceria entre o homem e a máquina deve ser equilibrada, e a decisão final cabe sempre ao médico, e não a IA.

Além disso, questões sobre direitos autorais passaram a ser uma preocupação dos usuários de sistemas digitais com softwares baseados em inteligência artificial. Faz parte de suas matrizes criar algo novo a partir do que já existe. Ler, aprender, resumir e então criar. A problemática envolve a violação dos direitos autorais de muitos autores e artistas durante as varreduras de dados feitas pelas IA’s durante seu processo de criação. Tais exemplos apenas reafirmam a extensão do debate moral, necessário para se compreender a complexidade que envolve a inserção dessas novas inteligências no cenário global.

A regulamentação das IAs: entre a terra sem lei e o desenvolvimento humano

Em 2023, o conselho administrativo da OpenAI, uma das maiores empresas desenvolvedoras de tecnologia de IA e dona do famoso ChatGPT, demitiu o cofundador e então CEO da empresa, Sam Altman. O conselho alegou que o empresário não teria sido transparente em muitas de suas decisões, ocultando informações que poderiam comprometer a integridade da empresa e a segurança dos usuários da IA. Dentre as preocupações estava o nível de rapidez com a qual a IA generativa da empresa estaria se desenvolvendo, o que poderia comprometer não só a qualidade do produto mas também a segurança dos usuários. Como os modelos de base da OpenAI passaram a ser incorporados às operações comerciais de muitas empresas, qualquer falha poderia ter efeitos de grande alcance, causando estragos em níveis globais. Assim, apesar de Altman ter sido readmitido a empresa dias depois, o caso repercutiu mundialmente nas mídias, tirando mais uma vez a poeira das discussões sobre responsabilidade social e ética no universo das IAs.

Diante de tal cenário, ficou claro para a comunidade internacional que a regulamentação de tais ferramentas era urgente. Para que as IA’s fossem desenvolvidas de maneira responsável, seria necessário uma coordenação internacional para enfrentar o desafio do estabelecimento de normas para tais tecnologias que avançam desenfreadamente. Assim, uma das primeiras organizações internacionais a se pronunciarem a respeito foi a UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura). A Comissão Mundial sobre a Ética do Conhecimento Científico e da Tecnologia (COMEST, sigla em inglês), braço da UNESCO, aprovou em 2022 um relatório com recomendações a respeito do desenvolvimento de robôs automáticos e inteligência artificial. Baseando-se em princípios como o da dignidade humana, privacidade e autonomia, o documento foi pioneiro ao trazer um código de ética para relação humano robô, bem como Asimov havia feito em seu conto de ficção científica. Além disso, o relatório também continha convenções para fabricação e para o uso de tais inovações tecnológicas.

O próprio Sam Altman colocava as IAs como cheias de potencial para se tornarem algo muito poderoso, mas ao mesmo tempo, um perigo incontrolável. Assim, o papel dos governos mundiais e do direito internacional provou-se essencial para que o território recém descoberto das inteligências artificiais não se torne uma terra sem lei, e para que seja possível garantir um ciberespaço seguro para a humanidade. Isso posto, outros órgãos internacionais passaram a discutir a questão da regulamentação das inteligências artificiais, dentre eles a União Europeia. Em 2024, as nações europeias se reuniram para aprovar a primeira regulamentação efetiva de inteligências artificiais. Com o intuito de estabelecer um quadro jurídico harmonizado para garantir o desenvolvimento e o uso responsável das IAs, a legislação abrange classificações de risco, convenções de uso e pré-requisitos de governança e transparência para fornecedores e desenvolvedores. O regulamento foi um exemplo da cooperação internacional para garantia da inovação responsável através da implementação gradual e segura das IAs nas diferentes esferas, para que os países possam de desenvolver garantindo os direitos fundamentais de suas populações.

Outra questão abordada foi a da responsabilização pelo uso das IA’s. As discussões vão desde a responsabilidade civil pelo uso ilícito das inteligências artificiais até o grau de responsabilidade a ser atribuído às grandes empresas detentoras de tais tecnologias. Nesse contexto, foi possível observar uma transformação radical das relações entre as chamadas Big Techs e os governos em diversas nações ao redor do mundo. Esses gigantes tecnológicos detém um poder imensurável, e muitas vezes difícil de ser regulado por um órgão governamental, evidenciando uma verdadeira rixa entre essas big techs e os governos mundiais. Ainda assim, tal contradição apenas reitera a importância de uma regulamentação adequada, até mesmo como forma de garantir que tais empresas colocarão a segurança dos usuários acima do lucro.

Nesse sentido, a inteligência artificial possui um enorme potencial para beneficiar a humanidade e promover o desenvolvimento em áreas como segurança, comércio internacional e inovação. Mas para tal, a cooperação internacional é fundamental, assim como as formas recentemente criadas de “diplomacia das IA’s”, que nos remetem novamente às estreitas relações entre as relações internacionais.

Referências

https://www.metropoles.com/negocios/governo-dos-estados-unidos-proibe-uso-do-deepseek-ia-da-china

https://www.weforum.org/stories/2024/04/appreciate-ai-expectations-trillions-invested

https://ourworldindata.org/grapher/global-investment-in-generative-ai?time=earliest..latest

https://www.unesco.org/pt/fieldoffice/brasilia/expertise/artificial-intelligence-brazil

https://builtin.com/articles/3-laws-of-robotics

https://www.politize.com.br/o-que-e-racismo-algoritmico

https://www.scielo.br/j/abc/a/ZXcY7GKRpnKdzQT46DqvF7z

https://www.bbc.com/portuguese/articles/cyx411k47lno

Share this content: