Vietnã, 50 anos: entre a tragédia e o triunfo

Por Carolina Alencar de Azevedo e Izabelli Goes

Considerado um dos mais brutais conflitos do século XX, a Guerra do Vietnã, ocorrida entre 1955 e 1975, materializou a disputa ideológica característica da Guerra Fria. Do choque entre capitalismo e socialismo, emergiram duas décadas de devastação, cujas consequências ecoam pela história, tanto pelo número de mortes, quanto pela desmoralização de uma das principais potências mundiais, os Estados Unidos. O complexo panorama da batalha, que envolvia desde heranças coloniais à projeções de poder, dilacerou o país, traumatizando a população e expondo a desumanidade inerente ao embate geopolítico.

Meio século de união e soberania

No dia 30 de abril de 2025, o Vietnã comemorou 50 anos do fim da “Guerra de Resistência contra a América”, nome dado ao histórico conflito travado entre os países asiático e americano. Nesta mesma data, no ano de 1975, o Exército Popular de Libertação do Vietnã tomava Saigon, capital do Vietnã do Sul, marcando assim a derrota dos EUA e de sua ideologia capitalista frente ao modelo antagônico socialista.

A ocasião carrega consigo um significado que vai além do triunfo nacional, visto que também representa o primeiro ato de reunificação de um país que passou grande parte do século XIX lutando contra o domínio francês e, posteriormente, japonês, além das próprias investidas norte-americanas.

No discurso proferido pelo líder vietnamita To Lam, durante o desfile de comemoração, a chamada “Primavera de 1975” foi exaltada como uma “vitória da justiça sobre a tirania”. As palavras do chefe do Partido Comunista enfatizam o valor atribuído ao marco que, apesar de devastador, simboliza a persistência de um território sufocado durante um longo período pelas amarras do imperialismo.

Entre colonialismo e imperialismo, sempre há um conflito

O atual território vietnamita já foi parte do Império Quemer e do Império Chinês; mas, a partir de 1887, tornou-se posse francesa, integrando a chamada Indochina, junto com Laos e Camboja. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a região foi dominada pelos japoneses, fato que propiciou o fortalecimento dos movimentos nacionalistas e anti-colonialistas presentes na área desde a década de 1920.

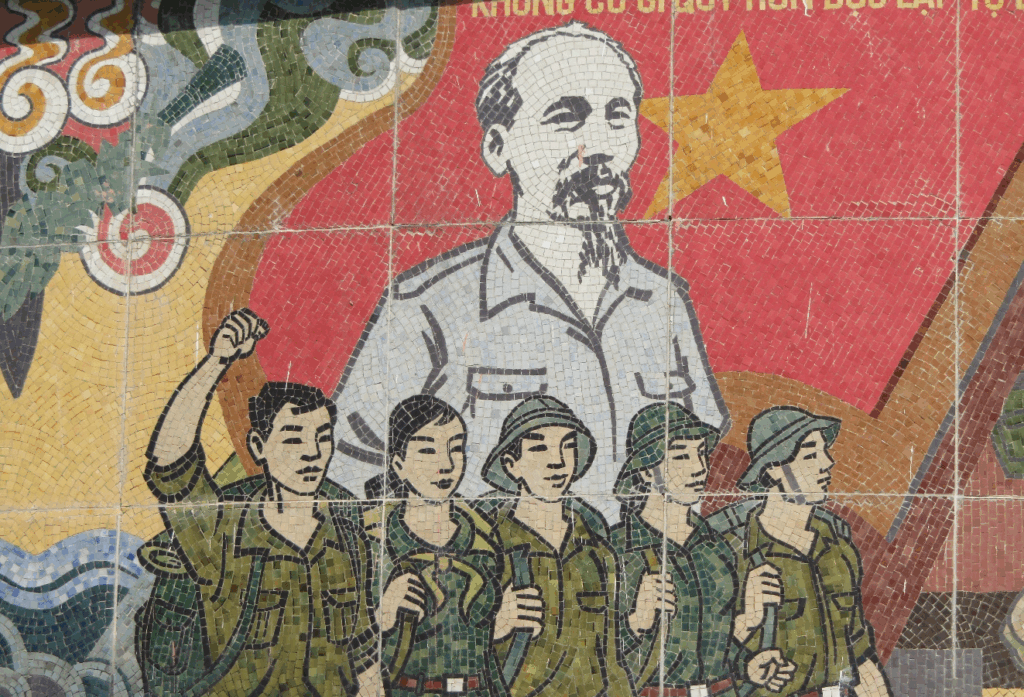

Nesse cenário, em 1941, o movimento revolucionário Viet Minh é fundado pelo líder comunista Ho Chi Minh. O grupo, financiado pela União Soviética, combateu a ocupação nipônica até o final de 1945, quando a presença estrangeira deixou o Sudeste Asíatico.

Entretanto, a retirada do Japão não cessou a atuação da organização, já que o domínio europeu persistia. O impasse, então, culmina na Primeira Guerra da Indochina (1946-1954), conflito que, apesar de simbolizar a independência vietnamita, levou à divisão do território em Norte, socialista e comandado por Ho Chi Minh, e Sul, capitalista e fortemente alinhado à Washington.

A infame preponderância dos EUA, pautada na “Teoria do Dominó”- isto é, na ideologia a qual pregava que a “queda” de um país para o comunismo contaminaria toda a vizinhança-, impediu a realização das eleições que deveriam definir o futuro unificado do Vietnã. Assim, em 1º de novembro de 1955, os norte-americanos enviam as primeiras unidades do Grupo Consultivo de Assistência Militar para o Vietnã do Sul, marcando, dessa forma, o “início formal” da “guerra americana”.

Ho Chi Minh: um símbolo de resistência

Nascido em 19 de maio de 1890, com o nome de Nguyễn Sinh Cung e, posteriormente rebatizado como Ho Chi Minh (ou, “aquele que ilumina”), o líder revolucionário iniciou sua trajetória em prol da independência vietnamita ainda jovem. Aos 21 anos, tornou-se cozinheiro em um navio francês, cargo que lhe possibilitou conhecer diversos países. Em 1919, durante as negociações do Tratado de Versalhes – acordo de paz assinado pelas potências europeias para encerrar a Primeira Guerra Mundial-, o ativista solicitou, sem sucesso, a emancipação do Vietnã.

Ao perceber que só teria voz através da organização política, ingressou no movimento socialista francês e, em 1923, foi a Moscou para treinamentos de guerrilha, passando a integrar, oficialmente, o Partido Comunista Russo. Porém, é na década de 1940, com a fundação do grupo Viet Minh, que seu propósito é efetivado.

Com os japoneses expulsos do território, os esforços de sua organização voltaram-se para a plena libertação do domínio francês. Após 8 anos de batalha, a França cede a porção Norte aos revolucionários, mas recusa-se a entregar a região Sul, que passa a ser influenciada pelos Estados Unidos. Ho Chi Minh ascende como presidente e herói nacional comprometido com a unificação de seu povo, entretanto, falece sem conhecer o desfecho da luta que consagrou a soberania de seu país.

Adeus ao último invasor

Inicialmente, o movimento Viet Minh tinha a simpatia da Casa Branca, uma vez que ambos combatiam um inimigo comum: os japoneses. No entanto, quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e estes foram expulsos do Vietnã, os Estados Unidos ocuparam o lugar dos franceses, inaugurando uma nova interferência imperialista.

Sob os governos de Dwight Eisenhower e John F. Kennedy, a 1a década da intervenção estadunidense concentrou-se em apoiar o exército do Vietnã do Sul, então liderado pelo controverso presidente Ngo Dinh Diem. Quando, em 1963, Lyndon B. Johnson passa a comandar Washington, os EUA abandonam o papel coadjuvante e demonstram sua verdadeira intenção: exterminar a oposição, sem qualquer distinção entre guerrilheiros e civis, “culpados” e inocentes.

Rapidamente, o número de enviados ao Sudeste Asiático ultrapassou a casa das centenas de milhares e, se em algum momento a opinião popular considerou que as práticas norte-americanas preocupavam-se com a humanidade, a magnitude sangrenta do conflito mostrou que a fonte do capitalismo estava disposta a cruzar todos os limites para garantir sua vitória.

Convencido de sua superioridade militar e econômica, os EUA acreditaram que venceriam quase que de maneira instantânea o embate. Mas, a perseverança dos vietnamitas “presenteou” os inimigos com uma nova experiência, pois, pela primeira vez desde o triunfo com os Aliados, os americanos conheciam o gosto amargo do fracasso.

Os vietnamitas sabiam que quanto mais duradoura fosse a batalha, mais exigiria do inimigo. Então, ao invés de instituir um combate direto, optaram por usar guerrilhas infiltradas na porção Sul do país, como os “vietcongues”. Com ataques sorrateiros, os guerrilheiros tiravam vantagem do conhecimento que tinham sobre a região, aplicando uma guerra que ia além do embate físico e atingia o psicológico do adversário.

O ponto de virada da guerra ocorreu em 1968, na chamada Ofensiva do Tet, quando os vietcongues se aproveitaram do cessar-fogo do Ano Novo para aplicar uma investida que pegou os norte-americanos desprevenidos. Utilizando-se de um conglomerado de trilhas que se estendiam por territórios vizinhos, como Laos e Camboja, os combatentes da resistência abateram cerca de 17 mil soldados americanos e, mesmo tendo perdido, conseguiram fazer com que os estadunidenses se questionassem do porquê lutavam.

Com a chegada de Richard Nixon ao poder, iniciou-se a segunda fase do conflito, na qual os Estados Unidos reconheciam que não poderiam sair vitoriosos. Com o moral de seus soldados minado e o repúdio da opinião popular, a Casa Branca concentrou seus esforços na retirada da guerra. O Exército americano, já abalado e sem propósito, decidiu que, se o legado do êxito não era possível, a atrocidade era um substituto mais que plausível. Foi nesse período que ocorreram massacres como o de Mỹ Lai, onde, em menos de 4 horas, as forças norte-americanas realizaram estupros e fuzilamentos em massa.

Então, em 1973, a saída dos EUA é oficializada pelos Acordos de Paz de Paris, relegando o conflito às tropas vietnamitas. A porção Sul, que já estava enfraquecida, sucumbiu completamente em 1976, quando o regime comunista atingiu a totalidade e o território foi, finalmente, reunificado sob um único governo, encerrando o atroz embate.

As alianças forjadas pela dicotomia ideológica

Como qualquer disputa proveniente do cenário de projeção de poder da Guerra Fria, o embate na região contemplou diversos atores. No Vietnã do Norte, China e União Soviética configuraram os principais apoiadores de Ho Chi Minh, além da participação de Laos e Camboja. Já a porção Sul, contou com a assistência estadunidense e de países como Austrália, Nova Zelândia, Tailândia, Filipinas e Coreia do Sul.

Através do envio de recursos e soldados, o envolvimento elucidou as proporções alcançadas pelo embate entre capitalismo e socialismo. A dualidade era tamanha que a busca por zonas de influência partilhava do mesmo instinto predatório das potências imperialistas. Nesse sentido, o desejo de independência das colônias foi manipulado e transformado em uma mera estratégia, na qual as importadas ideologias sistematizaram a violência e fragmentação de povos que viram-se fadados a condicionar sua noção de pertencimento a doutrina estrangeira.

A Organização das Nações Unidas, que ainda era recente e estava lidando com seus primeiros conflitos, recebeu denúncias dos crimes de guerra cometidos no Vietnã, mas não agiu diretamente por falta de quórum dos membros. Ainda assim, enviou comitês para investigar a situação.

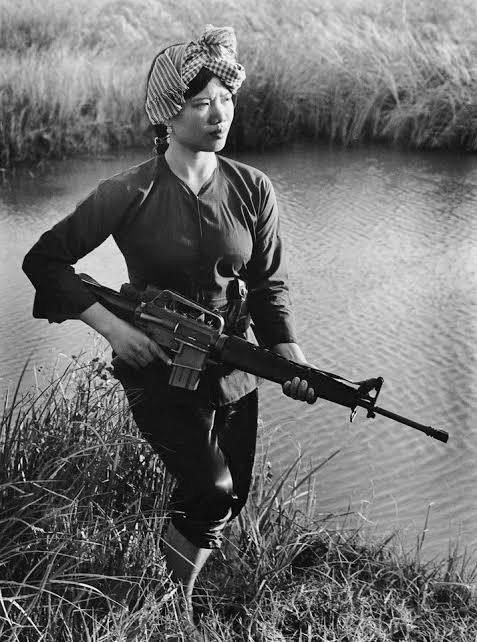

Heroínas, guerreiras e revolucionárias: como a presença feminina foi responsável pela emancipação do Vietnã

A resiliência vietnamita nos combates não pode ser compreendida sem que a presença feminina seja considerada com seu devido valor. A atuação essencial de mulheres em conflitos ao redor do mundo é comumente desconsiderada, sendo-lhes relegado o papel de meras viúvas, que perderam seus corajosos homens para a crueldade da guerra. Entretanto, o que frequentemente se ignora, ou melhor, o que se omite intencionalmente, é que grande parte do triunfo das nações decorre do exímio desempenho feminino, como pode ser observado no caso do Vietnã.

A participação das mulheres na defesa da soberania vietnamita é uma tradição desde 40 d.C., quando as irmãs Trung enfrentaram invasores chineses. Diante da luta pela independência dos domínios franceses e japoneses, tal legado foi renovado, com o envolvimento feminino consolidado através de associações como a União das Mulheres do Vietnã, fundada em 1946. Desde sua criação, a organização desempenhou um papel fundamental no combate contra a ocupação estrangeira, auxiliando na busca por uma identidade nacional. Além de se opor às investidas imperialistas, o posicionamento das vietnamitas também preocupou-se em contemplar direitos legais e a promoção da igualdade de gênero.

Se havia uma segregação entre as porções Norte e Sul do Vietnã, o movimento feminino a contestava através de sua unidade. Mulheres de ambas as regiões uniram-se em prol da reunificação do país, desempenhando funções essenciais para garantir a resistência à inescrupulosa investida estadunidense – que, naquele contexto, ocupava a lacuna deixada pelos colonialistas europeus. Suas notáveis contribuições estenderam-se da assistência médica a soldados feridos e arrecadações de recursos, até o combate direto no campo de batalha, onde foram responsáveis por destruir 13 postos inimigos e prender 383 soldados.

Ao todo, 20 milhões de mulheres vietnamitas participaram de atos políticos e confrontos militares, abatendo 20 mil inimigos e libertando cerca de 895 comunas. Ademais, também foram cruciais para a reconstrução de cidades, transporte de informações e requerimento de indenizações. Para completar seus feitos, estudantes, intelectuais, trabalhadoras, empresárias e freiras organizaram encontros pela paz, direitos civis e dignidade humana.

Em reconhecimento ao relevante e crucial papel feminino nas guerras de libertação vietnamita, em 24 de setembro de 1994, o Comitê Permanente da Assembleia Nacional instituiu o mérito de “Mães heróicas do Vietnã” às mulheres que sacrificaram suas vidas pelo país; além de condecorar, com a medalha Ho Chi Minh, a União das Mulheres do Vietnã.

Duas lentes, uma guerra: como jornalismo e cinema retrataram o Vietnã

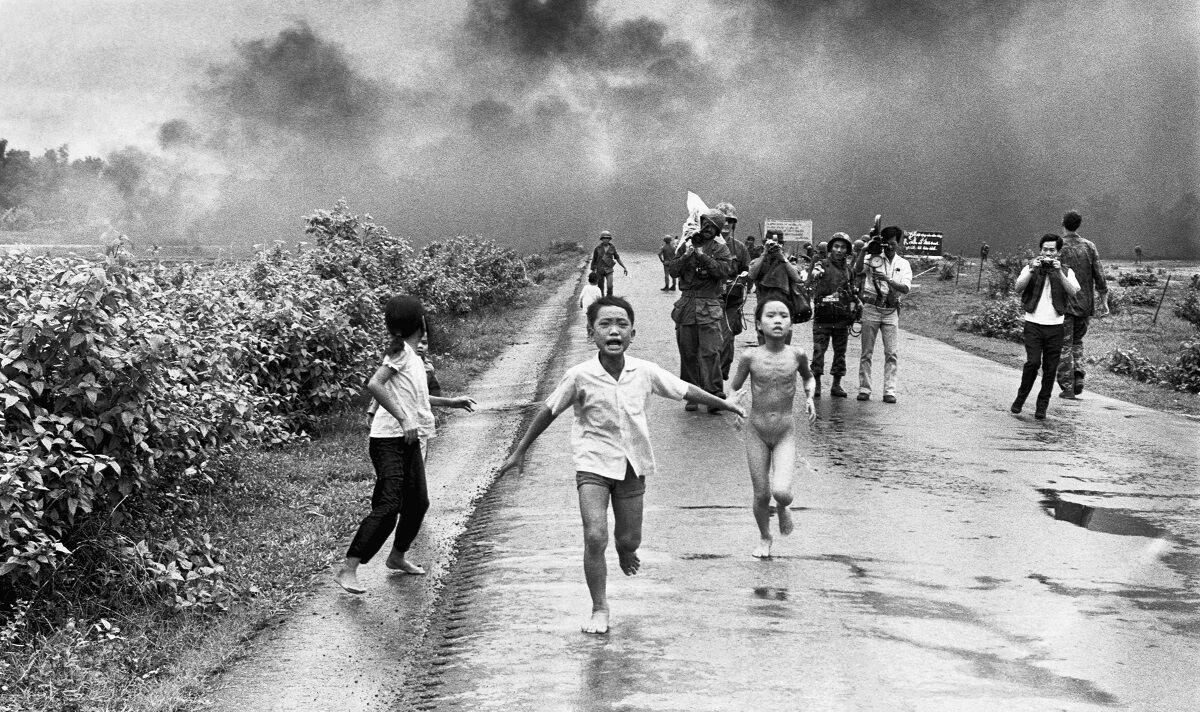

Há uma particularidade na Guerra do Vietnã que distingue o lamentável conflito de mais um banho de sangue empreendido por potências tirânicas, e ela reside na mídia. Na década de 50, os aparelhos de TV popularizaram-se ao redor do mundo, fornecendo, assim, um complemento ao jornalismo impresso que, até então, imperava. É também nesse período que o movimento “New Journalism” ascende nos Estados Unidos, trazendo consigo uma proposta de notícia mais humanizada e realista.

Nesse contexto, a conflagração no Sudeste Asiático tornou-se a principal “atração” do cinema e do jornalismo, afinal, a configuração do embate encaixava-se perfeitamente na nova concepção midiática e era suficientemente capaz de sensibilizar o público. Dessa forma, a ampla cobertura do confronto, que mesclava imagens impactantes com relatos viscerais, permitiu que o mesmo entrasse na rotina da população mundial, moldando, aos poucos, sua opinião acerca das práticas norte-americanas.

Uma das reportagens que modificou a percepção internacional sobre a batalha foi a do jornalista Seymour Hersh. Publicada originalmente em 1969, a matéria detalhou a barbárie dos soldados americanos contra moradores da pequena aldeia de Mỹ Lai. O episódio, que posteriormente ficou conhecido como “Massacre de Mỹ Lai”, expôs a ordem suprema do Exército estadunidense: o extermínio. Já no mundo cinematográfico, a representação do repúdio popular ocorreu através de filmes como: “O Franco Atirador (1978)”, “Corações e Mentes (1974)”, “Apocalypse Now (1978)” e “Platoon (1986).”

Por fim, pode-se afirmar que o caráter inovador da transmissão quase instantânea proporcionou maior liberdade de imprensa na cobertura, já que o governo dos EUA não estava ciente do potencial crítico das imagens veiculadas – muito menos familiarizado com os mecanismos de censura. Tal “aprendizado”, na verdade, ocorreria gradativamente durante os conflitos posteriores.

A voz do povo na decisão do conflito

Apesar de não ser a primeira vez que os EUA se envolveu em um confronto, o conflito no Vietnã provocou o maior movimento anti-guerra já visto no país. Todas as classes, desde estudantes até grupos de igrejas se opunham aos horrores da guerra. Isso se devia, em parte, pois era a primeira vez que um conflito era televisionado e exposto com tantos detalhes e tanta constância, mas também se devia ao fato de que, em determinado ponto da guerra, com o aumento progressivo de tropas americanas sendo enviadas para o Vietnã, todo mundo tinha pelo menos um parente, amigo ou conhecido em combate.

O movimento estudantil foi um dos principais agentes na disseminação do conhecimento sobre os problemas do conflito. A Universidade de Michigan, por exemplo, promoveu aulões abertos ao público para conscientizar a população, além de organizar outras formas de protestos. É possível, inclusive, traçar um paralelo entre a participação universitária pelo fim da guerra nos anos 1960 e pelo fim do genocidio palestino, nos dias atuais. Em ambos os casos a repressão por parte do governo e das autoridades é clara.

A revolta contra as políticas adotadas ganhou tamanha proporção que passou a figurar um movimento chamado de “contracultura”. Com seu lema “Paz e Amor”, o festival de Woodstock foi responsável por simbolizar as ideais dos jovens e mostrar que elas não estavam isoladas na sociedade, que a juventude tinha forças e mecanismos para lutar contra uma cultura hegemônica opressora e vencer.

Uma das figuras mais emblemáticas da contracultura, Martin Luther King, fez um de seus famosos discursos “Para além do Vietnã”, em que enfatizava suas crenças contra a violência, a favor da autodeterminação de todos os povos. Além de pedir uma “revolução nos valores”, King pediu a retirada das tropas e uma oposição do povo ao alistamento militar obrigatório – todos estes foram conquistados.

Fonte: Alamy Stock Photo.

A queda de Saigon: a vergonhosa retirada estadunidense

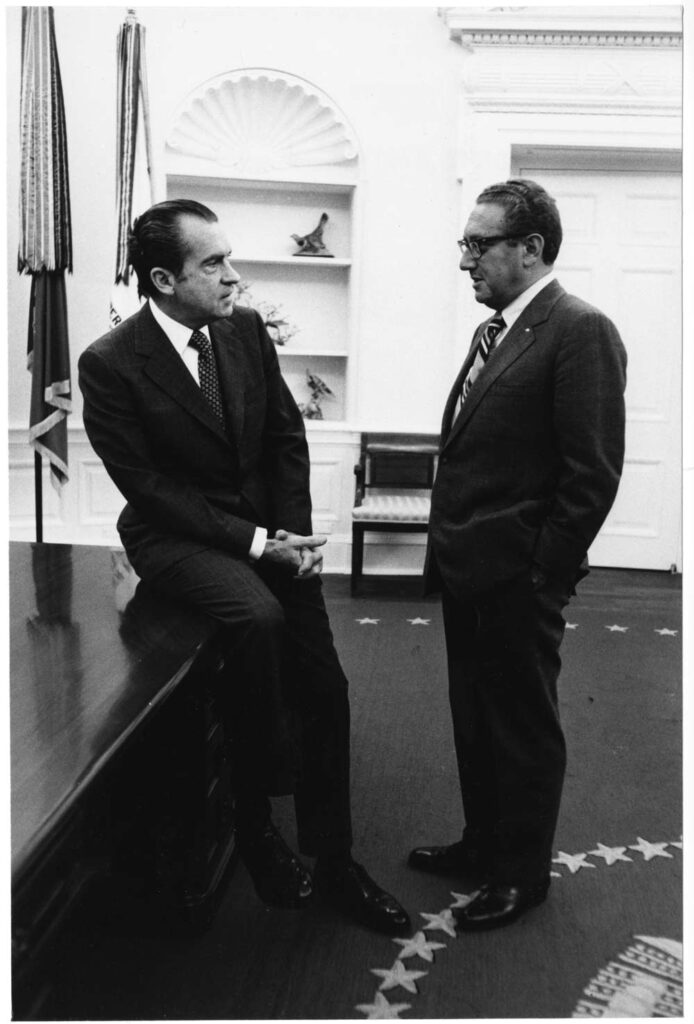

Alguns internautas podem ter experimentado o sentimento de deja vu no dia 15 de agosto de 2021, ao ver imagens da retirada estadunidense de Cabul, a capital do Afeganistão. Entretanto, ao contrário do país árabe, que caiu antes mesmo da retirada estadunidense, o Vietnã do Sul manteve seu governo por mais dois anos após as retiradas das tropas, em uma tentativa por parte do presidente americano Richard Nixon de fazer uma transição “pacífica e honrosa” para o povo do sul.

O historiador Ken Hughes, especialista no governo de Nixon, acredita, porém, que essa política foi menos sobre paz e mais sobre reeleição. O presidente e seu secretário de estado, Henry Kissinger, traçaram uma narrativa que chamaram de “Vietnamização e negociação” da guerra, em que eles diziam que pretendiam treinar os sul-vietnamitas para se defender sozinho e, assim, retirariam as tropas gradualmente. A negociação consistia em supostamente acordar com o governo do Norte que o Sul poderia ter suas próprias eleições.

O presidente e seu secretário sabiam que, caso os americanos deixassem o território, eles perderiam o Vietnã para o comunismo, mas também significaria perder as eleições, no caso de uma retirada vergonhosa. Por isso, “intervalo decente” foi o eufemismo encontrado por eles para justificar o prolongamento do conflito por mais dois anos após a retirada, pois seria tempo o suficiente para pôr a culpa da tomada comunista em agentes externos.

Para apaziguar os movimentos anti-guerra sem de fato acabar com o conflito, o presidente anunciava pequenas retiradas de tropas periodicamente, mas continuava a enviar cada vez mais durante os 4 anos de seu primeiro governo.

O fracasso estadunidense resultou no que analistas chamaram de “síndrome do Vietnã” que consiste na ideia de que os Estados Unidos não entraria novamente em uma guerra sem um planejamento militar devidamente traçado, com objetivos claros, apoio do congresso e, o mais importante, o apoio popular.

“O Vietnã não é uma guerra, é um país”: a superação das cicatrizes deixadas pelo conflito

No plano mais imediato, após a queda de Saigon, o governo implantou campos de reeducação para combatentes do Vietnã do Sul, com o objetivo de evitar uma contrarrevolução. Além disso, buscou-se manter uma relação amistosa com a burguesia sulista, optando por uma proposta de cooperação administrativa em paralelo a uma reintegração política.

A onda de conservadorismo que sucedeu o fim da guerra, reduziu a possibilidade de revoluções sociais e até mesmo a presença – e ajuda militar e financeira – da União Soviética para países socialistas. Dessa forma, a assinatura do Tratado de Amizade e Cooperação com a URSS foi incapaz de resolver os problemas econômicos deixados pela guerra no país.

Tal conjuntura cunhou o termo “socialismo cercado”, com a lacuna econômica deixada pela retirada das tropas americanas – que também eram consumidores, logo movimentavam o comércio local – e da ajuda econômica dos EUA, o país adentrou um período de fome que obrigou o governo a impor um racionamento.

O governo americano, ainda, decidiu impor sanções econômicas que se agravaram com a adoção por outros países ocidentais. Somado a isso, a situação diplomática no entorno do país não era favorável considerando o clima tenso causado pela tomada do poder cambojano pelo Khmer Vermelho, que fazia investidas na região do Vietnã do Sul por alegar um direito ancestral ao território.

A mídia internacional contribuiu para uma campanha negativa contra o país, que ficava cada vez mais isolado politicamente. Porém, em uma tentativa de reverter a situação, o governo instaurou discretas reformas econômicas, liberando a venda da produção agrícola excedente, por exemplo.

Em 1986, após a morte de Le Duan, secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, o Congresso aprovou um plano econômico mais ousado, apelidado de “Perestroika Vietnamita” e apoiado por uma nova geração da elite. Chamado de Doi Moi, a série de reformas possuía um aspecto liberalizante e era visto como algo próximo ao “socialismo de mercado”. Após isso, a população se deparou com uma contradição sistemática: enquanto o país se inseria no mercado petrolífero, com a exploração feita por empresas transnacionais, a população lidava com uma inflação de 1.000% (1998).

Nos anos seguintes, o Vietnã passou a receber muito investimento de seus vizinhos asiáticos, como os japoneses, chineses e malaios que, atraídos pela mão de obra barata, investiram na infraestrutura energética e de transporte do país.

Hoje em dia, o orgulho nacional em relação ao triunfo diante do imperialismo é passado de geração em geração, desde a escola. A modernização no país é perceptível através do processo gradativo de urbanização em paralelo a construção de um estado de bem-estar social.

Impactos ambientais: a mais duradoura das sequelas

Nas últimas décadas, a bacia do rio Mekong, que engloba os principais países do sudeste asiatico, foi cenário de uma trágica devastação ambiental. Dentre as táticas militares usadas no conflito, a retirada de cobertura vegetal através do desmatamento e de armas químicas, para impedir que o inimigo se camuflasse, era uma das mais utilizadas. Estudos comprovaram que os bombardeios alteraram permanentemente o curso d’água de duas sub-bacias do rio Mekong, além de modificar o regime de chuvas da região.

Os militares americanos usaram milhões de litros de herbicidas contra a selva onde se escondiam os guerrilheiros do Norte e as plantações que os alimentavam. Essa arma ficou conhecida como “agente laranja”, e diversos estudos mostram que, mesmo após 50 anos, ainda há restos desse produto no solo e em sedimentos, contaminando a biodiversidade local. A situação se agravou à medida que o governo Trump decidiu fazer cortes no programa USAID que, dentre outros objetivos, ajudava a financiar a descontaminação dessas áreas.

O Serviço Florestal dos EUA também causou a queima, em larga escala, de selvas, através da incineração de barris de petróleo lançados por aviões, o que tornou os solos permanentemente inférteis. Não satisfeito, o governo também investiu em uma tentativa de modificação climática com o “Projeto Popeye”, que plantava nuvens com reagentes químicos para prolongar a temporada das chuvas de monção.

Referências:

https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/guerra-vietna.htm

https://outraspalavras.net/tag/quedasaigon

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/guerra-da-indochina.htm

https://correiodobrasil.com.br/a/vietna-ainda-enfrenta-consequencias-guerra-decadas-depois

https://www.politize.com.br/guerra-do-vietna

https://www.bbc.com/portuguese/articles/cxr005pz940o.amp

https://outraspalavras.net/historia-e-memoria/vietna-50-a-coragem-anticolonial-das-mulheres/

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/002088177301200401

https://www.pbs.org/newshour/world/usaid-cuts-jeopardize-agent-orange-cleanup-in-vietnam

https://www.fastcompany.com/91324373/vietnam-war-environmental-scars-ecocide-conflict

https://www.brookings.edu/articles/its-called-the-vietnam-syndrome-and-its-back/

https://news.virginia.edu/content/vietnam-wars-end-created-peace-just-time-reelection

Share this content: